この記事の目次

一般的な30坪の戸建て住宅の場合、屋根修理の費用相場は50~270万円ほどです。屋根の大きさや屋根材の種類などが変わると、価格は大きく変動します。値段が高すぎる場合と安すぎる場合、どちらであっても悪質業者の可能性があるため、注意が必要です。

適正価格の信頼できる業者に依頼するためには、屋根工事の費用相場を把握しておきたいところですよね。

今回は「屋根面積の求め方」や「主な屋根材の種類別の価格相場」の他「施工方法」や「見積書の見方」について、ご紹介します。

適正価格の信頼できる業者に依頼するためには、屋根工事の費用相場を把握しておきたいところですよね。

今回は「屋根面積の求め方」や「主な屋根材の種類別の価格相場」の他「施工方法」や「見積書の見方」について、ご紹介します。

この記事の目次

屋根のリフォームにかかる費用はどのくらい?

屋根のリフォーム工事には、屋根塗装・葺き直し(瓦のみ)・カバー工法・葺き替えがあります。

一般的な価格帯としては、屋根塗装が50万円〜60万円・葺き直しが60万円〜100万円・カバー工法が100万円〜120万円・葺き替えが 120万以上となることが多いです。

またカバー工法や葺き替えは、使用する屋根材によっても価格に差異が出てきます。

主なリフォームの流れとしては、約10年で屋根塗装→15年〜20年で葺き替えというケースが多いです。

屋根の状況により多少前後しますが”屋根塗装 < 葺き直し < カバー工法 < 葺き替え”の順で、一般的には高くなります。

どの場合でも、屋根の面積・形状・材料によって価格に大きな差が発生しますが、

一般的な30坪の屋根面積は50〜100平方メートル程度です。

主なリフォームの流れとしては、約10年で屋根塗装→15年〜20年で葺き替えというケースが多いです。

屋根の状況により多少前後しますが”屋根塗装 < 葺き直し < カバー工法 < 葺き替え”の順で、一般的には高くなります。

どの場合でも、屋根の面積・形状・材料によって価格に大きな差が発生しますが、

一般的な30坪の屋根面積は50〜100平方メートル程度です。

足場代は必要?

屋根工事では今でも1人親方などが梯子1本で登って行うケースもあるようですが、基本的には省令の労働安全衛生規則にも定められている通り、2m以上の高所で作業する場合では足場が必要と法律で定められております。

そのため、現在ではほとんどの屋根工事で足場組みを行っております。(業者さん側も事故などがあった場合、労災が下りないため)

足場はお家の規模によっても変わりますが、大体20万円前後が多く、工事の2~3割を占めることも少なくないことから、足場を建てたついでに雨樋の交換、外壁塗装などの工事を一緒に行うケースも多いです。

そのため、現在ではほとんどの屋根工事で足場組みを行っております。(業者さん側も事故などがあった場合、労災が下りないため)

足場はお家の規模によっても変わりますが、大体20万円前後が多く、工事の2~3割を占めることも少なくないことから、足場を建てたついでに雨樋の交換、外壁塗装などの工事を一緒に行うケースも多いです。

屋根面積によって相場が決まる

ネットで検索すると「屋根の面積で変わります。」と書いている記事をよく見かけます。

実際にこの記事でも「屋根の面積・形状・材料によって価格に大きな差が発生します。」と書いています。

そして、これを見た方はこう思うと思います。

「屋根の面積って何?」

「面積なんて分からない」

「どう計算するの?」と。

ここでは、そんな疑問にお答えしたいと思います!

分からない方向けに屋根面積を表にもまとめましたので、ご参照ください。

実際にこの記事でも「屋根の面積・形状・材料によって価格に大きな差が発生します。」と書いています。

そして、これを見た方はこう思うと思います。

「屋根の面積って何?」

「面積なんて分からない」

「どう計算するの?」と。

ここでは、そんな疑問にお答えしたいと思います!

分からない方向けに屋根面積を表にもまとめましたので、ご参照ください。

坪数ごとの屋根面積

|

坪数

|

平米数

|

屋根面積

|

|

20坪

|

66㎡

|

40~44㎡

|

|

25坪

|

82㎡

|

45〜54㎡

|

|

30坪

|

99㎡

|

55~64㎡

|

|

35坪

|

115㎡

|

65〜74㎡

|

|

40坪

|

132㎡

|

75~84㎡

|

|

50坪

|

165㎡

|

95~105㎡

|

※1坪=3.3㎡で計算

※小数点以下を四捨五入

※小数点以下を四捨五入

① 床面積から屋根面積を調べる

屋根の面積は、勾配(傾き)で係数が変わります。

緩い勾配の場合:床面積 × 1.1

急な勾配の場合:床面積 × 1.2

急な勾配の場合:床面積 × 1.2

床面積はメジャーで床の縦と横を測って、かけ算をすると出すことができます。

縦:10m / 横:10mの場合 例)10m × 10m=100㎡

縦:10m / 横:10mの場合 例)10m × 10m=100㎡

瓦の枚数がわかる場合

瓦は一坪に53枚使われています。

そのため、以下の計算方法で面積がわかります。

そのため、以下の計算方法で面積がわかります。

計算式:全枚数 ÷ 53 = 坪数

坪数 × 3.3 = 面積

坪数 × 3.3 = 面積

瓦の使用枚数が1590枚だった場合

例)1590 ÷ 53 = 30(坪)

30 × 3.3 = 99(㎡)

セメント瓦の場合は1枚が大きいため、1坪に40枚となります。

30 × 3.3 = 99(㎡)

セメント瓦の場合は1枚が大きいため、1坪に40枚となります。

② 図面で屋根面積を調べる

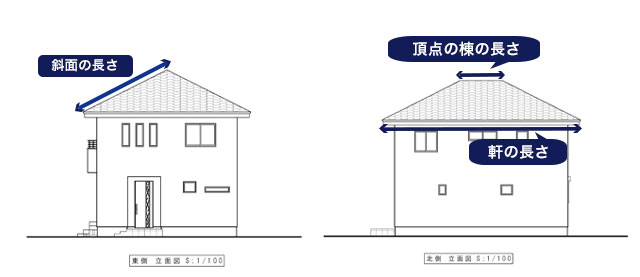

図面には、平面図と立面図があります。

平面図 → 間取りが分かる図面のこと

立面図 → 建物の外観そのままの図面のこと

立面図 → 建物の外観そのままの図面のこと

平面図の方が見たことあると思った方が多いのではないでしょうか?

賃貸のサイトで間取り図を見ることがありますが、あちらが平面図になります。

賃貸のサイトで間取り図を見ることがありますが、あちらが平面図になります。

【 平面図から屋根面積を求める場合 】

屋根投影平面積 × 勾配伸び率 = 屋根面積

例)屋根投影平面積が60㎡で勾配が4寸、勾配伸び率が1.077の場合

60 × 1.077 = 64.62(㎡)

例)屋根投影平面積が60㎡で勾配が4寸、勾配伸び率が1.077の場合

60 × 1.077 = 64.62(㎡)

屋根投影平面積とは

上空から見下ろしたときの屋根の形のことです。

軒の出とは、外壁から外側に出ている部分のことです。

床面積と軒出面積を調べて、足します。

※図面では寸法がmmで記載されていますので、ご注意ください。

軒の出とは、外壁から外側に出ている部分のことです。

床面積と軒出面積を調べて、足します。

※図面では寸法がmmで記載されていますので、ご注意ください。

勾配伸び率とは

底辺に対して、傾辺の長さを求める場合の倍率です。

屋根の勾配が分かれば、調べることができます。

図面に4/10や4寸というように表記されていますので、その勾配を元に以下の表から勾配伸び率を調べます。

屋根の勾配が分かれば、調べることができます。

図面に4/10や4寸というように表記されていますので、その勾配を元に以下の表から勾配伸び率を調べます。

|

寸法勾配

|

分数勾配

|

勾配伸び率

|

|

5分

|

0.5/10

|

1.001

|

|

1寸

|

0.1/10

|

1.005

|

|

1寸5分

|

1.5/10

|

1.011

|

|

2寸

|

2.0/10

|

1.020

|

|

2寸5分

|

2.5/10

|

1.031

|

|

3寸

|

3.0/10

|

1.044

|

|

3寸5分

|

3.5/10

|

1.059

|

|

4寸

|

4.0/10

|

1.077

|

|

4寸5分

|

4.5/10

|

1.097

|

|

5寸

|

5.0/10

|

1.118

|

|

5寸5分

|

5.5/10

|

1.141

|

|

6寸

|

6.0/10

|

1.166

|

|

6寸5分

|

6.5/10

|

1.193

|

|

7寸

|

7.0/10

|

1.221

|

|

7寸5分

|

7.5/10

|

1.250

|

|

8寸

|

8.0/10

|

1.281

|

|

8寸5分

|

8.5/10

|

1.312

|

|

9寸

|

9.0/10

|

1.345

|

|

9寸5分

|

9.5/10

|

1.379

|

【 立面図から屋根面積を求める場合 】

立面図の縮尺、倍率に注意してください。基本的に1/100ですが、1/50の場合もあります。

別方向の2面の立面図と三角スケールがあれば可能です。

まず、軒の長さを測ります。軒を測った面以外で斜面の長さを測り、面積を求めます。

別方向の2面の立面図と三角スケールがあれば可能です。

まず、軒の長さを測ります。軒を測った面以外で斜面の長さを測り、面積を求めます。

▲ 三角形の屋根の場合:軒 × 斜面÷2

▲ 台形の屋根の場合:(軒+頂点の棟の長さ) × 斜面 ÷2

▲ 台形の屋根の場合:(軒+頂点の棟の長さ) × 斜面 ÷2

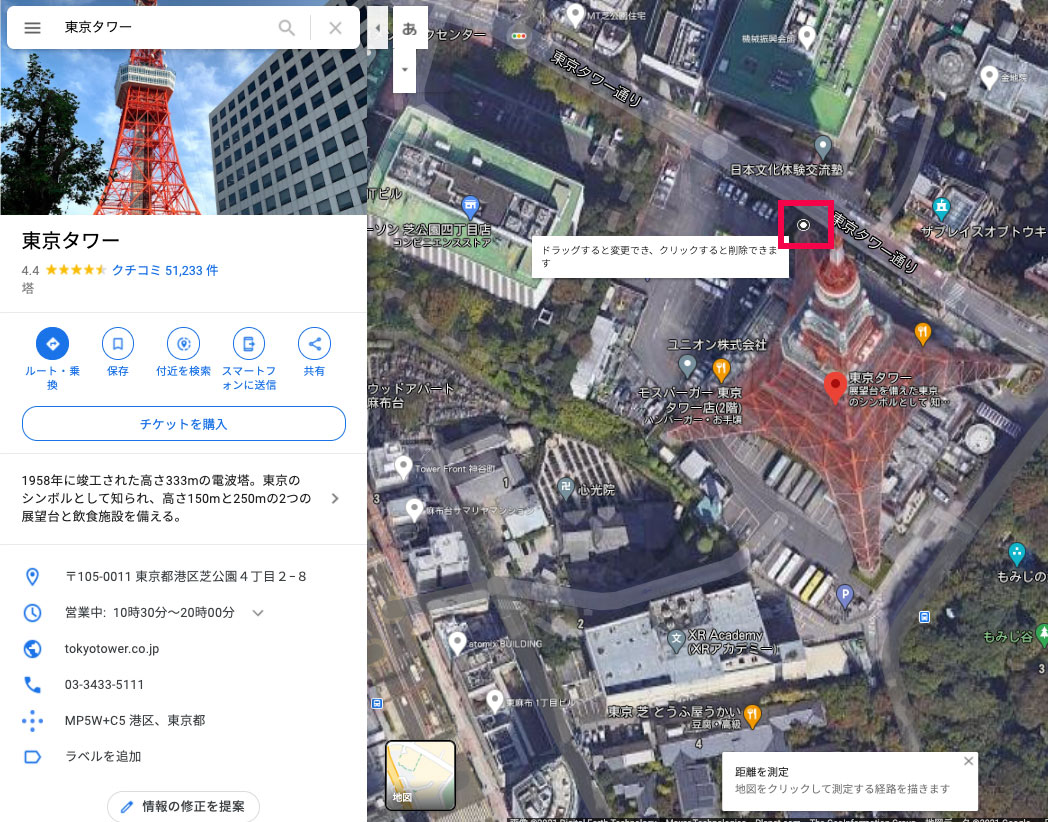

③ Google マップで屋根面積を調べる

Google マップで面積を調べることができることを知っていますでしょうか?

では、実際に面積が合っているか確認するために分かりやすく東京タワーでやり方を実践したいと思います。

では、実際に面積が合っているか確認するために分かりやすく東京タワーでやり方を実践したいと思います。

③-1.地図検索で「東京タワー」と検索します

右クリックをして「距離を計測」を選択します

右クリックをして「距離を計測」を選択します

③-2.「●」が表示されるので、最初の地点へ移動します

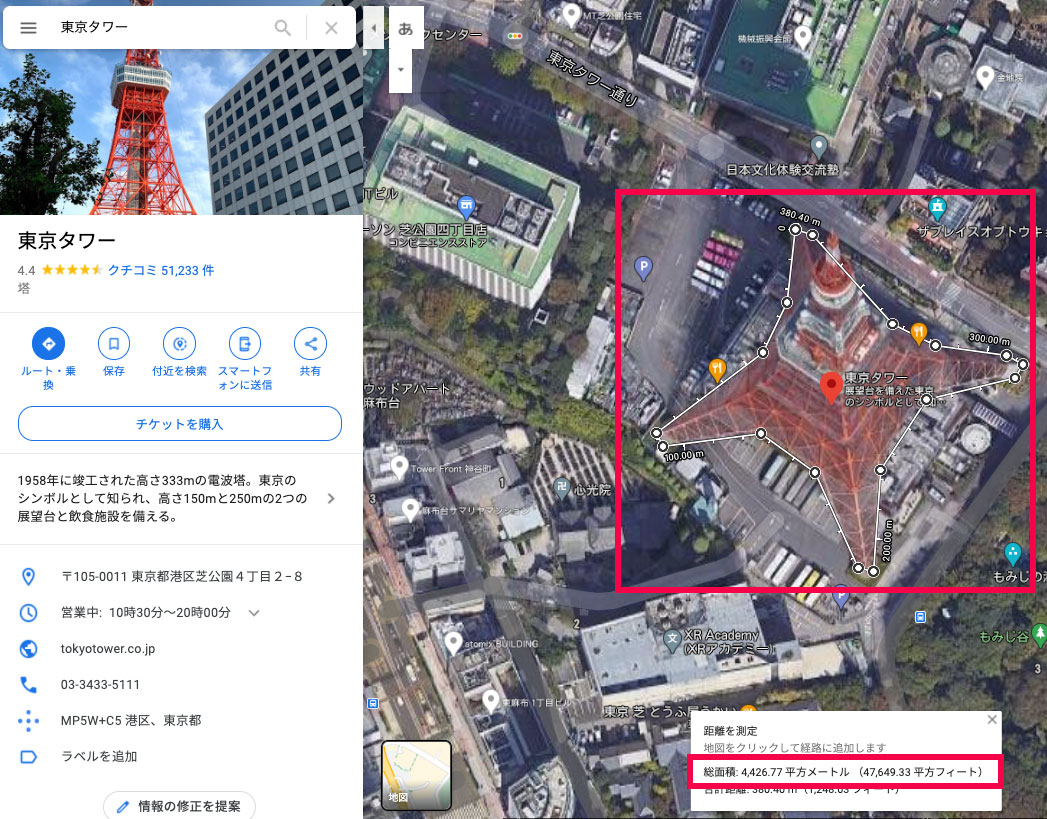

③-3.別の地点をクリックすると、線が繋がり、地点間の距離が表示されます

③-4.これを続けていき、最後の地点を最初の地点へ重ねると総面積が表示されます

今回の場合、総面積が4,426.77㎡となりました。

東京タワーの建築面積が4,470.34㎡なので、大体合ってますね。

今回の場合、総面積が4,426.77㎡となりました。

東京タワーの建築面積が4,470.34㎡なので、大体合ってますね。

【 家の場合 】

上記と同じように計測します。

すると総面積が74.44㎡でした。これが屋根投影平面積になります。

屋根投影面積 × 1.077 = 屋根面積

例)74.44 × 1.077 = 80.17㎡

※日本の住宅の平均が4寸なので今回は4寸の勾配伸び率で計算しています。

この方法が一番簡単なやり方かもしれません。

すると総面積が74.44㎡でした。これが屋根投影平面積になります。

屋根投影面積 × 1.077 = 屋根面積

例)74.44 × 1.077 = 80.17㎡

※日本の住宅の平均が4寸なので今回は4寸の勾配伸び率で計算しています。

この方法が一番簡単なやり方かもしれません。

-注意-

業者によっては見積書の面積が実際の面積とは大きく異なることがあるようです。

見積書の面積が他社と比べて、大幅に違う場合は”どのような計算方法で面積を出したか?”と、業者に理由を尋ねてみましょう。

業者によっては見積書の面積が実際の面積とは大きく異なることがあるようです。

見積書の面積が他社と比べて、大幅に違う場合は”どのような計算方法で面積を出したか?”と、業者に理由を尋ねてみましょう。

屋根材には、どんなものがあるの?

屋根リフォーム工事の価格は屋根材によって大きく変わるといっても過言ではありません。

また屋根材によって、その後のメンテナンスや日々の生活にも影響を与えるので、慎重に選びたいところです。

そこで、各屋根材の価格と共にメリット・デメリットも一緒にお伝えしたいと思います。

まず、屋根材は「 瓦・スレート・金属・アスファルトシングル 」と大きく4つに分けられます。

それぞれ見ていきましょう。

また屋根材によって、その後のメンテナンスや日々の生活にも影響を与えるので、慎重に選びたいところです。

そこで、各屋根材の価格と共にメリット・デメリットも一緒にお伝えしたいと思います。

まず、屋根材は「 瓦・スレート・金属・アスファルトシングル 」と大きく4つに分けられます。

それぞれ見ていきましょう。

【 瓦 】

瓦は昔からある屋根材で、1980年代前半まで市場の過半数を占めていました。

しかし、近年の地震や台風で瓦が崩れ落ちる被災が多く報道されるようになり、瓦に対するイメージが悪くなりました。

そのため、現在の流通量は下がっていく一方です。

その中でも特に問題となっているのが、地震や強風で崩れやすい瓦の貼り方です。

しかし、近年の地震や台風で瓦が崩れ落ちる被災が多く報道されるようになり、瓦に対するイメージが悪くなりました。

そのため、現在の流通量は下がっていく一方です。

その中でも特に問題となっているのが、地震や強風で崩れやすい瓦の貼り方です。

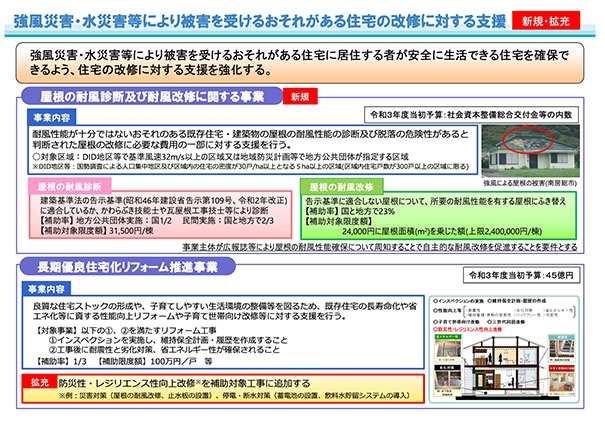

ガイドライン工法が義務化

2001年に設定されたガイドライン工法という地震や強風でも崩れにくい張り方がありますが、今までは強制ではありませんでした。

しかし、近年の大型台風や東日本の震災の影響を受け、屋根に関する法令が改正され、ガイドライン工法が2022年1月1日に義務化されます。

>>屋根瓦を落とさない・飛ばさないための7つのQ&A

まだ義務化までは日数がありますので、もし今年、瓦の工事を行う方はこのガイドライン工法で工事をしてくれる業者に依頼することをお勧めします。

しかし、近年の大型台風や東日本の震災の影響を受け、屋根に関する法令が改正され、ガイドライン工法が2022年1月1日に義務化されます。

>>屋根瓦を落とさない・飛ばさないための7つのQ&A

まだ義務化までは日数がありますので、もし今年、瓦の工事を行う方はこのガイドライン工法で工事をしてくれる業者に依頼することをお勧めします。

詳細は未定ですが、国土交通省は、瓦屋根をガイドライン工法で屋根を葺き替えする費用の23%が対象になる補助金制度を設ける予定です。

詳しくはこちらをご確認ください。

>>国土交通省住宅局 令和3年度住宅局関係予算概要 令和3年1月(PDF)

27ページ目 【強風災害・水災害等により被害を受けるおそれがある住宅の改修に対する支援】

詳しくはこちらをご確認ください。

>>国土交通省住宅局 令和3年度住宅局関係予算概要 令和3年1月(PDF)

27ページ目 【強風災害・水災害等により被害を受けるおそれがある住宅の改修に対する支援】

瓦の種類(4種類)

|

屋根材

|

耐久性

|

耐風性

|

耐震性

|

価格

|

太陽光設置

|

メンテナンス

|

|

陶器瓦

|

◎

|

▲

|

×

|

×

|

○

|

×

|

|

いぶし瓦

|

◎

|

▲

|

×

|

×

|

○

|

×

|

|

セメント・コンクリート瓦

|

◎

|

×

|

×

|

▲

|

×

|

×

|

|

ハイブリット瓦

|

○

|

○

|

○

|

×

|

○

|

▲

|

① 陶器瓦

粘土を高温で焼き上げて作ったもので、焼き上げ前に釉薬(ゆうやく、うわぐすり)をかけて色を出します。

耐久性と通気性に優れており、色あせません。

粘土を高温で焼き上げて作ったもので、焼き上げ前に釉薬(ゆうやく、うわぐすり)をかけて色を出します。

耐久性と通気性に優れており、色あせません。

*耐久性 : 50~60年

*工事価格: 8,000円~12,000円/㎡

*メンテナンス方法:漆喰(しっくい)補修/瓦の一部交換/棟の積み直し/葺き直し/葺き替え

*工事価格: 8,000円~12,000円/㎡

*メンテナンス方法:漆喰(しっくい)補修/瓦の一部交換/棟の積み直し/葺き直し/葺き替え

② いぶし瓦

粘土を高温で焼き上げて作ったもので、焼き上げの最後にいぶして色を出します。

経年によってできる色ムラは、いぶし瓦独特の味ともいえ、多くの方に好まれています。

粘土を高温で焼き上げて作ったもので、焼き上げの最後にいぶして色を出します。

経年によってできる色ムラは、いぶし瓦独特の味ともいえ、多くの方に好まれています。

*耐久性 : 40年前後

*工事価格: 8,000円~9,000円/㎡

*メンテナンス方法:漆喰(しっくい)補修/瓦の一部交換/棟の積み直し/葺き直し/葺き替え

*工事価格: 8,000円~9,000円/㎡

*メンテナンス方法:漆喰(しっくい)補修/瓦の一部交換/棟の積み直し/葺き直し/葺き替え

③ セメント・コンクリート瓦

セメントやコンクリートで作られた瓦で、モニエル瓦が有名です。

定期的な塗装が必要で、1970年〜80年頃まで人気の屋根材でしたが、現在では廃盤になっているものが多いです。

セメントやコンクリートで作られた瓦で、モニエル瓦が有名です。

定期的な塗装が必要で、1970年〜80年頃まで人気の屋根材でしたが、現在では廃盤になっているものが多いです。

*耐久性 : 40年前後

*工事価格: 6,000円~8,000円/㎡(販売中止)

*メンテナンス方法:塗装工事/漆喰(しっくい)補修/棟の積み直し/葺き替え

*工事価格: 6,000円~8,000円/㎡(販売中止)

*メンテナンス方法:塗装工事/漆喰(しっくい)補修/棟の積み直し/葺き替え

④ ハイブリット瓦

2007年に発売されたセメント瓦で代表的な商品がケイミューのルーガです。

陶器瓦の半分の重さで大人がハンマーで叩いても割れないほど強く、人気になりつつある屋根材です。

※コロニアル屋根へのカバー工法ができますが、重量が増加するため、あまりお勧めしません。また、ケイミューからルーガショップとして認定された業者以外は施工できません。

※画像:https://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/rooga/

2007年に発売されたセメント瓦で代表的な商品がケイミューのルーガです。

陶器瓦の半分の重さで大人がハンマーで叩いても割れないほど強く、人気になりつつある屋根材です。

※コロニアル屋根へのカバー工法ができますが、重量が増加するため、あまりお勧めしません。また、ケイミューからルーガショップとして認定された業者以外は施工できません。

※画像:https://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/rooga/

*耐久性 : 30年〜40年

*工事価格: 9,000円~10,000円/㎡

*メンテナンス方法:部分補修/塗装工事/葺き替え

*工事価格: 9,000円~10,000円/㎡

*メンテナンス方法:部分補修/塗装工事/葺き替え

【 スレート 】

アスベスト(石綿)をセメントで固めたものを5mm程度まで薄くさせた屋根材で、瓦よりも安価で軽量・施工のしやすさから住宅・工場・倉庫など幅広く使われています。

スレートには、様々な呼び方があり、化粧ストレート・コロニアル・カラーベスト・平板スレート・軽量スレートとよばれることがあります。

しかし、アスベストによる健康被害が報告され、アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)は労働安全衛生法施行令により、2006(平成18)年9月から製造・使用等が全面的に禁止されました。

アスベストの有無で廃材費用が通常の10倍以上に跳ね上がるので、その部分を中心にご紹介します。

スレートには、様々な呼び方があり、化粧ストレート・コロニアル・カラーベスト・平板スレート・軽量スレートとよばれることがあります。

しかし、アスベストによる健康被害が報告され、アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)は労働安全衛生法施行令により、2006(平成18)年9月から製造・使用等が全面的に禁止されました。

アスベストの有無で廃材費用が通常の10倍以上に跳ね上がるので、その部分を中心にご紹介します。

スレートの種類(4種類)

|

屋根材

|

耐久性

|

耐風性

|

耐震性

|

価格

|

太陽光設置

|

メンテナンス

|

|

アスベスト入りスレート

|

▲

|

▲

|

○

|

○

|

○

|

◎

|

|

アスベスト無しスレート

(1990年代後半~2000年半ば) |

×

|

×

|

○

|

○

|

○

|

◎

|

|

アスベスト無しスレート

(2008年以降) |

?

|

?

|

○

|

○

|

○

|

◎

|

|

厚型スレート

|

×

|

▲

|

○

|

▲

|

×

|

×

|

① アスベスト入りスレート

1980年半ば〜1990年代後半に作られたスレート屋根です。

アスベストは屋根の耐久性を高めてくれる素材でしたが、健康被害が多く報告され、製造が禁止されました。

あくまで目安ですが、2006年以前に建てられたお家のスレート屋根はアスベスト入りの可能性が高いです。

また、アスベストの撤去作業には石綿作業主任者を選任する必要があります。

1980年半ば〜1990年代後半に作られたスレート屋根です。

アスベストは屋根の耐久性を高めてくれる素材でしたが、健康被害が多く報告され、製造が禁止されました。

あくまで目安ですが、2006年以前に建てられたお家のスレート屋根はアスベスト入りの可能性が高いです。

また、アスベストの撤去作業には石綿作業主任者を選任する必要があります。

*主な商品名: ニューコロニアル・アーバニーなど

*耐久性 : 30~35年

*撤去費用: 3,000円/㎡〜5,000円/㎡

*工事価格:販売禁止

*メンテナンス方法:部分補修/塗装工事/メイクアップ工法/カバー工法/葺き替え

*耐久性 : 30~35年

*撤去費用: 3,000円/㎡〜5,000円/㎡

*工事価格:販売禁止

*メンテナンス方法:部分補修/塗装工事/メイクアップ工法/カバー工法/葺き替え

② アスベスト無しスレート(1990年代後半〜2000年半ば)

1990年代後半〜2000年半ばに作られたスレート屋根です。

アスベストの代替品としての製造技術が未熟だったことから、屋根材の中でヒビや割れ、欠けなどの問題が多いとされています。

またスレート屋根のメンテナンスとして有効な塗装工事ですが、コロニアルNEO・パミールの場合、屋根材自体が剥離してしまうため、塗り替えをすることが出来ません。

1990年代後半〜2000年半ばに作られたスレート屋根です。

アスベストの代替品としての製造技術が未熟だったことから、屋根材の中でヒビや割れ、欠けなどの問題が多いとされています。

またスレート屋根のメンテナンスとして有効な塗装工事ですが、コロニアルNEO・パミールの場合、屋根材自体が剥離してしまうため、塗り替えをすることが出来ません。

*主な商品名: コロニアルNEO・パミールなど

*耐久性 : 15年〜25年

*工事価格:販売中止

*メンテナンス方法:棟板金の交換/カバー工法/葺き替え

*耐久性 : 15年〜25年

*工事価格:販売中止

*メンテナンス方法:棟板金の交換/カバー工法/葺き替え

③ アスベスト無しスレート(2008年以降)

2008年以降に作られたのが②のスレートを改良したスレート屋根です。

現在、一般的にコロニアルと呼ばれている商品がコロニアルクァッドになります。

コロニアルクァッドよりグレードの高く、デザインと色が豊富な屋根材がコロニアルグラッサになります。

メーカー独自のグラッサコートにより色褪せがしくくなっています。

※画像:https://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/shohin_shosai.jsp?id=15

2008年以降に作られたのが②のスレートを改良したスレート屋根です。

現在、一般的にコロニアルと呼ばれている商品がコロニアルクァッドになります。

コロニアルクァッドよりグレードの高く、デザインと色が豊富な屋根材がコロニアルグラッサになります。

メーカー独自のグラッサコートにより色褪せがしくくなっています。

※画像:https://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/shohin_shosai.jsp?id=15

*主な商品名: コロニアルクァッド・コロニアルグラッサなど

*耐久性 : 30年前後

*工事価格: 5.,000円~6,000円/㎡

*メンテナンス方法:塗装工事/棟板金の交換/カバー工法/葺き替え

*耐久性 : 30年前後

*工事価格: 5.,000円~6,000円/㎡

*メンテナンス方法:塗装工事/棟板金の交換/カバー工法/葺き替え

④ 厚型スレート

スレートに厚みをもたせて、瓦のような形状にした屋根材です。

厚型スレートのことをハイブリット瓦と呼ぶ人もいます。

平らなスレートとは違い、瓦の形をしているので空気層があり、遮熱効果が高くなります。

アスベストが入っているものと入っていないものがあり、アスベストが入っていない厚型スレートは割れやすく、問題が多い屋根材でした。

その中でもセキスイかわらUは、耐久性がなく、高価だったため、現在は廃盤となっています。

スレートに厚みをもたせて、瓦のような形状にした屋根材です。

厚型スレートのことをハイブリット瓦と呼ぶ人もいます。

平らなスレートとは違い、瓦の形をしているので空気層があり、遮熱効果が高くなります。

アスベストが入っているものと入っていないものがあり、アスベストが入っていない厚型スレートは割れやすく、問題が多い屋根材でした。

その中でもセキスイかわらUは、耐久性がなく、高価だったため、現在は廃盤となっています。

*主な商品名: セキスイかわらU・ニューウェーブなど

*耐久性 : 30年〜40年

*工事価格: 6,000円~8,000円/㎡

*アスベスト入りの場合の撤去費用: 3,000円/㎡〜5,000円/㎡

*メンテナンス方法:塗装工事/漆喰(しっくい)補修/棟の積み直し/葺き替え

*耐久性 : 30年〜40年

*工事価格: 6,000円~8,000円/㎡

*アスベスト入りの場合の撤去費用: 3,000円/㎡〜5,000円/㎡

*メンテナンス方法:塗装工事/漆喰(しっくい)補修/棟の積み直し/葺き替え

【 金属 】

ガルバリウム鋼板が登場してから、金属屋根の普及が急速に広がっています。

1980年頃までは金属といえばトタンでしたが、トタンは錆びやすいというデメリットを抱えていたので、瓦やスレートに次ぐ第三のポジションでした。

しかし、ガルバリウム鋼板が登場してから、そのコスパの良さや耐久性が評価され、現在では最も使われていると言っても過言ではないくらいの普及率となっています。

1980年頃までは金属といえばトタンでしたが、トタンは錆びやすいというデメリットを抱えていたので、瓦やスレートに次ぐ第三のポジションでした。

しかし、ガルバリウム鋼板が登場してから、そのコスパの良さや耐久性が評価され、現在では最も使われていると言っても過言ではないくらいの普及率となっています。

金属の種類(4種類)

|

屋根材

|

耐久性

|

耐風性

|

耐震性

|

価格

|

太陽光設置

|

メンテナンス

|

|

トタン

|

▲

|

▲

|

◎

|

○

|

○

|

○

|

|

ガルバリウム鋼板

|

○

|

◎

|

◎

|

○

|

○

|

○

|

|

ジンカリウム鋼板

|

◎

|

○

|

◎

|

×

|

○

|

▲

|

|

エスジーエル鋼板

|

◎

|

○

|

◎

|

○

|

○

|

○

|

※屋根裏が杉板の場合、太陽光の設置不可 (保証外のため)

① トタン

トタンとは、亜鉛でメッキ加工をした薄い鉄板です。

雨漏りしにくく、軽量で安価だったことから選ばれることも多かったが、サビが発生しやすく断熱性能がないため、最近では減少傾向にある屋根材です。

トタンとは、亜鉛でメッキ加工をした薄い鉄板です。

雨漏りしにくく、軽量で安価だったことから選ばれることも多かったが、サビが発生しやすく断熱性能がないため、最近では減少傾向にある屋根材です。

*耐久性 : 10~20年

*工事価格: 5,000円~6,000円/㎡

*メンテナンス方法:屋根塗装/カバー工法/葺き替え

*工事価格: 5,000円~6,000円/㎡

*メンテナンス方法:屋根塗装/カバー工法/葺き替え

② ガルバリウム鋼板

アルミニウム(55%)・亜鉛(43.4%)・シリコンによって、メッキ加工された鋼板です。

カバー工法をするときに、よく選ばれる屋根材です。

その理由が軽量なため耐震性が高いことと安価であることがあげられます。

横暖ルーフαプレミアムSやスーパーガルテクト、立平、Cガードなどの商品があります。

アルミニウム(55%)・亜鉛(43.4%)・シリコンによって、メッキ加工された鋼板です。

カバー工法をするときに、よく選ばれる屋根材です。

その理由が軽量なため耐震性が高いことと安価であることがあげられます。

横暖ルーフαプレミアムSやスーパーガルテクト、立平、Cガードなどの商品があります。

*耐久性 : 30年〜35年

*工事価格: 6,000円~9,000円/㎡

*メンテナンス方法:屋根塗装/カバー工法/葺き替え

*工事価格: 6,000円~9,000円/㎡

*メンテナンス方法:屋根塗装/カバー工法/葺き替え

③ ジンカリウム鋼板

ガルバリウム鋼板の表面に細かな石の粒を吹き付けたものです。

素材はガルバリウムと同じで、含有量が違うくらいの違いです。

表面のコーティングがあるおかげで、耐久性が上がり、雨音がガルバリウム鋼板よりも静かになりました。

特に海外で多く使用されている屋根材です。

日本で施工できる業者が限られているため、業者探しが難しいです。

ガルバリウム鋼板の表面に細かな石の粒を吹き付けたものです。

素材はガルバリウムと同じで、含有量が違うくらいの違いです。

表面のコーティングがあるおかげで、耐久性が上がり、雨音がガルバリウム鋼板よりも静かになりました。

特に海外で多く使用されている屋根材です。

日本で施工できる業者が限られているため、業者探しが難しいです。

*耐久性 : 40年〜50年

*工事価格: 7,000円~12,000円/㎡

*メンテナンス方法:30年以上メンテナンス不要だが、屋根の下地の定期的な点検が必要

*工事価格: 7,000円~12,000円/㎡

*メンテナンス方法:30年以上メンテナンス不要だが、屋根の下地の定期的な点検が必要

④ エスジーエル鋼板

ガルバリウム鋼板のメッキ成分にマグネシウムが加えられた次世代ガルバリウムと言われている今、注目度が高い鋼板です。

日鉄鋼板株式会社の複合サイクル試験において、エスジーエル鋼板は、ガルバリウム鋼板よりも3倍超の耐食性が確認され、錆びにくいと証明されました。

※画像:http://www.niscs.nipponsteel.com/products/sgl.html

ガルバリウム鋼板のメッキ成分にマグネシウムが加えられた次世代ガルバリウムと言われている今、注目度が高い鋼板です。

日鉄鋼板株式会社の複合サイクル試験において、エスジーエル鋼板は、ガルバリウム鋼板よりも3倍超の耐食性が確認され、錆びにくいと証明されました。

※画像:http://www.niscs.nipponsteel.com/products/sgl.html

*耐久性 : 30年〜50年

*工事価格: 6,500円~8,000円/㎡

*メンテナンス方法:屋根塗装/カバー工法/葺き替え

*工事価格: 6,500円~8,000円/㎡

*メンテナンス方法:屋根塗装/カバー工法/葺き替え

【 アスファルトシングル 】

|

屋根材

|

耐久性

|

耐風性

|

耐震性

|

価格

|

太陽光設置

|

メンテナンス

|

|

アスファルトシングル

|

▲

|

×

|

◎

|

◎

|

×

|

◎

|

ガラス繊維のグラスファイバーにアスファルトを塗装し、表面に細かな石粒などを施し、アクリル樹脂で固めて仕上げた屋根材です。

アメリカで80%以上のシェアを誇っています。

シート状の屋根材のため、複雑な形状の屋根にも対応でき、スレートよりも安く施工性に優れています。

ただし、経年劣化が進むと風ではがれやすいため、台風が多い日本では適していないかもしれません。

アメリカで80%以上のシェアを誇っています。

シート状の屋根材のため、複雑な形状の屋根にも対応でき、スレートよりも安く施工性に優れています。

ただし、経年劣化が進むと風ではがれやすいため、台風が多い日本では適していないかもしれません。

*耐久性 : 20年〜30年

*工事価格: 6,000円~8,000円/㎡

*メンテナンス方法:屋根塗装/カバー工法/葺き替え

*工事価格: 6,000円~8,000円/㎡

*メンテナンス方法:屋根塗装/カバー工法/葺き替え

屋根のリフォーム工事ってどんなことしているの?

屋根のリフォーム工事には、屋根塗装・葺き直し(瓦のみ)・カバー工法・葺き替えがありますとお伝えしましたが、実際どんなことをしているのかって分からないですよね。

特に屋根ですと、尚更、何をしているのか分からないですし、自分で上がって確認することも難しいです。

そこでここからは、実際にどのような施工をしているのか、各工事毎に紹介していきます。

特に屋根ですと、尚更、何をしているのか分からないですし、自分で上がって確認することも難しいです。

そこでここからは、実際にどのような施工をしているのか、各工事毎に紹介していきます。

屋根塗装

屋根塗装の大きな目的の一つとして、お家の見た目を整えるために塗装を行います。

また、塗装をすることにより、屋根材の劣化を防ぐことができます。

約30坪のお家で約40万円〜80万円です。

工事期間:11日〜2週間程度

屋根塗装は以下の計算式で大体の価格が分かります。

また、塗装をすることにより、屋根材の劣化を防ぐことができます。

約30坪のお家で約40万円〜80万円です。

工事期間:11日〜2週間程度

屋根塗装は以下の計算式で大体の価格が分かります。

屋根塗装費用 = 1階の床面積 × 係数(1.1~1.7) × 塗料の価格

なるべく、細かな内訳が分かる見積もりを出す業者を選ぶのが無難でしょう。

【 屋根塗装の手順 】

【手順①】高圧洗浄

屋根にこびりついた汚れやコケ、藻、ホコリなどを水圧で洗い流します。

洗い流すことにより、塗料が屋根材につきやすくなります。

また、洗浄しながら屋根の劣化具合、傷みの詳細な状況などをしっかり確認します。

高圧洗浄が完了したら、約1日かけて、屋根を乾燥させます。

屋根にこびりついた汚れやコケ、藻、ホコリなどを水圧で洗い流します。

洗い流すことにより、塗料が屋根材につきやすくなります。

また、洗浄しながら屋根の劣化具合、傷みの詳細な状況などをしっかり確認します。

高圧洗浄が完了したら、約1日かけて、屋根を乾燥させます。

【手順②】下地補修

適切に行える場合は行うが、以下に注意です。

タスペーサなどを入れて水がきちんと流れるような器具を屋根材と屋根材の間に挿入します。

(塗装職人によってタスペーサ使用は是非が分かるのと、下塗り後、最後に入れるなどやり方は様々です、当社では縁切りを推奨しております)

適切に行える場合は行うが、以下に注意です。

タスペーサなどを入れて水がきちんと流れるような器具を屋根材と屋根材の間に挿入します。

(塗装職人によってタスペーサ使用は是非が分かるのと、下塗り後、最後に入れるなどやり方は様々です、当社では縁切りを推奨しております)

屋根にひび割れや欠けがある場合は、その損傷具合が軽微なものであれば基本は何もしない方がいいです。

中にはコーキングやシーリングと呼ばれる接着剤を割れた箇所に塗ってしまう業者さんもいるようですが、これをやることで下の屋根材と上の屋根材を接着してしまうことになり、雨水の流れをせき止めてしまって、

逆に雨漏りの原因を作ってしまうことになるためきちんとした処理ができないのであればやらない方がベターです。

大きく割れている場合は部分交換をするか、どうしても割れを補修してほしいというご要望があった場合はリスクをご説明した上で、裏側から板金などを当てて固定すると良いです。

勿論、屋根材が割れているその下の防水シートや、野地板が損傷している場合は別途補修が必要です。

中にはコーキングやシーリングと呼ばれる接着剤を割れた箇所に塗ってしまう業者さんもいるようですが、これをやることで下の屋根材と上の屋根材を接着してしまうことになり、雨水の流れをせき止めてしまって、

逆に雨漏りの原因を作ってしまうことになるためきちんとした処理ができないのであればやらない方がベターです。

大きく割れている場合は部分交換をするか、どうしても割れを補修してほしいというご要望があった場合はリスクをご説明した上で、裏側から板金などを当てて固定すると良いです。

勿論、屋根材が割れているその下の防水シートや、野地板が損傷している場合は別途補修が必要です。

【手順③】養生

養生とは、テープとビニールが一体となったマスカーと呼ばれるもので覆い、塗料の飛び散りを防ぐための作業です。

塗装中は、どんなに気をつけていても少なからず、周りに塗料が飛び散ります。

そのため、塗料がついてはいけない箇所を保護するために養生をしっかり行います。

養生とは、テープとビニールが一体となったマスカーと呼ばれるもので覆い、塗料の飛び散りを防ぐための作業です。

塗装中は、どんなに気をつけていても少なからず、周りに塗料が飛び散ります。

そのため、塗料がついてはいけない箇所を保護するために養生をしっかり行います。

【手順④】下塗り

屋根塗装は、3回塗りをします。そのうちの1回目を下塗りと言います。

下塗りをすることにより、屋根材とこれから塗る塗料が付きやすくなります。

この工程がないと、いい塗料を使っても剥がれたり、色ムラの原因にもなるため重要な工程です。

屋根塗装は、3回塗りをします。そのうちの1回目を下塗りと言います。

下塗りをすることにより、屋根材とこれから塗る塗料が付きやすくなります。

この工程がないと、いい塗料を使っても剥がれたり、色ムラの原因にもなるため重要な工程です。

【手順⑤】中塗り

下塗りが乾いたら、中塗りをします。

塗料を使用する場合は、油性と水性によって変わりますが、希釈といって、塗料を薄めて使用します。

そのため、中塗りの状態ではカタログで見た色より薄付きになります。

屋根材にたっぷり満遍なく、塗ったら、約1日かけて乾かします。

下塗りが乾いたら、中塗りをします。

塗料を使用する場合は、油性と水性によって変わりますが、希釈といって、塗料を薄めて使用します。

そのため、中塗りの状態ではカタログで見た色より薄付きになります。

屋根材にたっぷり満遍なく、塗ったら、約1日かけて乾かします。

【手順⑥】上塗り

中塗りが乾いたら、仕上げの上塗りをします。

こうすることで、塗膜の厚みが出て、耐久性が増します。

そして、色もカタログに近い色味になり、艶も出て美しい仕上がりになります。

この工程でも、屋根材にたっぷり満遍なく、塗ったら、約1日かけて乾かします。

中塗りが乾いたら、仕上げの上塗りをします。

こうすることで、塗膜の厚みが出て、耐久性が増します。

そして、色もカタログに近い色味になり、艶も出て美しい仕上がりになります。

この工程でも、屋根材にたっぷり満遍なく、塗ったら、約1日かけて乾かします。

【手順⑦】最終確認・手直し

塗り残しや塗りムラ、塗装が飛び散っていないかなどの確認をします。

塗り残しや塗りムラがあった場合は、再度、塗り直しを行います。

塗装がついてはいけない箇所に飛び散ってしまった場合は、シンナーなどで拭き取り掃除をして整えます。

塗り残しや塗りムラ、塗装が飛び散っていないかなどの確認をします。

塗り残しや塗りムラがあった場合は、再度、塗り直しを行います。

塗装がついてはいけない箇所に飛び散ってしまった場合は、シンナーなどで拭き取り掃除をして整えます。

葺き直し

葺き直しは、既存の瓦を外し、下地を新しいものに交換して、既存の瓦を元に戻します。

主に耐用年数の長い陶器瓦やいぶし瓦でのリフォームの方法です。

葺き直しをする理由としては、瓦の耐用年数は長いですが、瓦の下地部分の耐用年数は約20年と瓦に比べて短いです。

屋根は、屋根材だけで雨の侵入を防いでいるのではなく、下地の防水シートなどと一緒に雨の侵入を防いでいます。

そのため、いくら耐用年数が長い瓦でも下地の防水シートが劣化して穴が開いてしまったりすると、雨水侵入してしまい、雨漏りの原因になります。

そうならないために、防水シートの耐用年数である20年くらいで葺き直しを行うことをおすすめします。

約30坪のお家で120〜250万円程度となります。

工事期間:10日程度

今回は現在多くのお家で施工されている「から葺き工法」という工法の手順を紹介します。

瓦桟木を取り付けてその上に瓦を載せていく工法です。

※2022年1月1日にガイドライン工法が義務化されるため、2022年1月1日からはガイドライン工法での施工になります。

主に耐用年数の長い陶器瓦やいぶし瓦でのリフォームの方法です。

葺き直しをする理由としては、瓦の耐用年数は長いですが、瓦の下地部分の耐用年数は約20年と瓦に比べて短いです。

屋根は、屋根材だけで雨の侵入を防いでいるのではなく、下地の防水シートなどと一緒に雨の侵入を防いでいます。

そのため、いくら耐用年数が長い瓦でも下地の防水シートが劣化して穴が開いてしまったりすると、雨水侵入してしまい、雨漏りの原因になります。

そうならないために、防水シートの耐用年数である20年くらいで葺き直しを行うことをおすすめします。

約30坪のお家で120〜250万円程度となります。

工事期間:10日程度

今回は現在多くのお家で施工されている「から葺き工法」という工法の手順を紹介します。

瓦桟木を取り付けてその上に瓦を載せていく工法です。

※2022年1月1日にガイドライン工法が義務化されるため、2022年1月1日からはガイドライン工法での施工になります。

【 葺き直しの手順 】

【手順①】瓦の撤去

葺き直しでは、瓦を再利用するので、割れたりしないように丁寧に取り外します。

中央の棟瓦から順番に取り外していきます。その工程の中で棟にある漆喰なども全て撤去します。

葺き直しでは、瓦を再利用するので、割れたりしないように丁寧に取り外します。

中央の棟瓦から順番に取り外していきます。その工程の中で棟にある漆喰なども全て撤去します。

【手順②】土の撤去

土葺きという古い工法で施工された屋根は、瓦の下に土がありますので、この土を撤去していきます。

土埃が舞うので、近隣に飛んでしまわないよう足場を高くしたり、養生をしっかり行い、慎重に作業します。

土葺きという古い工法で施工された屋根は、瓦の下に土がありますので、この土を撤去していきます。

土埃が舞うので、近隣に飛んでしまわないよう足場を高くしたり、養生をしっかり行い、慎重に作業します。

昔の工法で土葺きというものがあります。土葺きとは、瓦を固定するために土を敷いて、その上に瓦を置いていく方法です。

明治時代~昭和初期までは主流でしたが、瓦を揃えるのが難しく、経験を積んだ職人しかできないため、現在では土葺きをできる職人を探すのはかなり難しいです。

明治時代~昭和初期までは主流でしたが、瓦を揃えるのが難しく、経験を積んだ職人しかできないため、現在では土葺きをできる職人を探すのはかなり難しいです。

【手順③】下地の補修

瓦の下には野地板という板があります。野地板が劣化している場合は、交換や補修を行います。

野地板が薄い場合は、コンパネを重ねて張り、強度をあげます。

そのほかにも劣化具合を見て、最善の補修を行います。

瓦の下には野地板という板があります。野地板が劣化している場合は、交換や補修を行います。

野地板が薄い場合は、コンパネを重ねて張り、強度をあげます。

そのほかにも劣化具合を見て、最善の補修を行います。

【手順④】防水シート張り・瓦桟木の取り付け

新しい防水シートを敷き詰めていきます。

その後、厚み15mm程度以上、幅は30mm程度以上の瓦桟木(かわらさんぎ)を225~306mmの間隔で取り付けていきます。

新しい防水シートを敷き詰めていきます。

その後、厚み15mm程度以上、幅は30mm程度以上の瓦桟木(かわらさんぎ)を225~306mmの間隔で取り付けていきます。

一般的には、瓦桟木という木材を使用することが多いですが、最近では樹脂でできた瓦桟(かわらさん)も販売されています。

樹脂のメリットは、木とは違って、水が入ってきても腐らないというところです。

少し価格は上がりますが、いい状態を維持させたいという方は瓦桟を木ではなく、樹脂にしてみるのも検討してみてはいかがでしょうか?

樹脂のメリットは、木とは違って、水が入ってきても腐らないというところです。

少し価格は上がりますが、いい状態を維持させたいという方は瓦桟を木ではなく、樹脂にしてみるのも検討してみてはいかがでしょうか?

【手順⑤】瓦の葺き直し

はじめに取り外した瓦を葺き直していきます。瓦自体に破損がある場合は、新しい瓦に差し替えます。

廃盤になっている可能性もあるので、その場合は一部だけ似た瓦になる可能性もあるので注意しましょう。

同じ瓦を使用するので、処分費を抑えることができます。

また同じ外観を維持できるため、今の屋根が気に入っている、変えたくないという方へ方にはおすすめです。

はじめに取り外した瓦を葺き直していきます。瓦自体に破損がある場合は、新しい瓦に差し替えます。

廃盤になっている可能性もあるので、その場合は一部だけ似た瓦になる可能性もあるので注意しましょう。

同じ瓦を使用するので、処分費を抑えることができます。

また同じ外観を維持できるため、今の屋根が気に入っている、変えたくないという方へ方にはおすすめです。

【手順⑥】棟瓦の積み直し

傾斜部分の瓦を葺き直したら、次は屋根の頂点の棟瓦の積み直しをします。

のし瓦に漆喰を塗って固定し、何重にも重ね合わせて、最後に銅線でしっかりと固定します。

傾斜部分の瓦を葺き直したら、次は屋根の頂点の棟瓦の積み直しをします。

のし瓦に漆喰を塗って固定し、何重にも重ね合わせて、最後に銅線でしっかりと固定します。

施工完了

これで全ての工程が終了となります。

葺き直しが完了した屋根がこちら!

これで全ての工程が終了となります。

葺き直しが完了した屋根がこちら!

カバー工法

カバー工法とは、既存の屋根の上に新しい屋根材を張って被せる工事方法のことです。

既存の屋根を剥がしたり、屋根材の処分費が掛からないので、工事費用と日数を抑えることができます。

約30坪のお家で100万〜120万円になります。

工事期間: 4日〜7日くらい

カバー工法は以下の計算式で大体の価格が分かります。

既存の屋根を剥がしたり、屋根材の処分費が掛からないので、工事費用と日数を抑えることができます。

約30坪のお家で100万〜120万円になります。

工事期間: 4日〜7日くらい

カバー工法は以下の計算式で大体の価格が分かります。

価格 = 屋根平米 × 1.1

屋根の傷みが進んでいる場合は、野地板の増し張りも行います。

その場合の計算式は、屋根平米 × 1.3 = 価格となります。

近年、カバー工法で人気な屋根材はガルバリウム鋼板です。

非常に軽く、耐久性が高いためカバー工法といえばガルバリウムというくらい人気になっています。

その場合の計算式は、屋根平米 × 1.3 = 価格となります。

近年、カバー工法で人気な屋根材はガルバリウム鋼板です。

非常に軽く、耐久性が高いためカバー工法といえばガルバリウムというくらい人気になっています。

【手順①】棟板金の撤去

屋根の頂点にある棟の板金を取り外します。

すると、貫板という木材が出てくるので、釘をバールで抜きながら、この貫板も取り外します。

屋根の頂点にある棟の板金を取り外します。

すると、貫板という木材が出てくるので、釘をバールで抜きながら、この貫板も取り外します。

【手順②】野地板張り

野地板を敷いていきます。

隙間ができないように注意しながら、ビスなどで留めていきます。

野地板を敷いていきます。

隙間ができないように注意しながら、ビスなどで留めていきます。

【手順③】防水シート張り

屋根の低いところから順に防水シートを貼り付けていきます。防水シートは、ルーフィングシートと呼ばれることもあります。

万が一、屋根材から雨水が入ってしまっても防水シートがあることで、それより下に雨水を侵入させず、排水してくれます。

そのため、防水シートは雨漏りを防ぐ最後の砦とも言われています。

屋根の低いところから順に防水シートを貼り付けていきます。防水シートは、ルーフィングシートと呼ばれることもあります。

万が一、屋根材から雨水が入ってしまっても防水シートがあることで、それより下に雨水を侵入させず、排水してくれます。

そのため、防水シートは雨漏りを防ぐ最後の砦とも言われています。

防水シートには粘着式とそうでないものがあり、粘着式の場合は粘着面を屋根に貼り付けていくので、釘などで固定する必要はありません。

【手順④】ケラバなどの役物を取り付ける

軒先とケラバに水切りを取り付けます。

リッジウェイの場合、軒先水切りはルーフィングを張る前に施行します。

軒先とケラバに水切りを取り付けます。

リッジウェイの場合、軒先水切りはルーフィングを張る前に施行します。

【手順⑤】本体施工

今回はリッジウェイを使用します。

専用のボンドを貼り付けた時に500円玉の大きさになるくらいの量で点打ちしていきます。

各段の継ぎ目が100m以上ずれるように屋根材を貼り付けて、釘で打っていくという作業を続けて施工します。

今回はリッジウェイを使用します。

専用のボンドを貼り付けた時に500円玉の大きさになるくらいの量で点打ちしていきます。

各段の継ぎ目が100m以上ずれるように屋根材を貼り付けて、釘で打っていくという作業を続けて施工します。

【手順⑥】棟の施工

リッジウェイの場合は、リッジロールという部材を釘で取り付けます。

その後、屋根材を被せて釘で留めます。

ガルバリウムの場合は、貫板をビスなどで取り付けた後、棟板金を取り付けます。

リッジウェイの場合は、リッジロールという部材を釘で取り付けます。

その後、屋根材を被せて釘で留めます。

ガルバリウムの場合は、貫板をビスなどで取り付けた後、棟板金を取り付けます。

【手順⑦】雨押え板金の取り付け

ガルバリウム鋼板の場合は、雨押え板金の取り付けをします。

屋根と外壁がぴったりくっついていることを取り合い(とりあい)と呼びますが、この取り合い部分が雨漏りの原因となる場合が多いので、雨仕舞い(あまじまい)をします。

壁際に雨押え板金という部材を取り付けます。これも屋根や壁の形に合わせて、板金加工をする必要があります。

ガルバリウム鋼板の場合は、雨押え板金の取り付けをします。

屋根と外壁がぴったりくっついていることを取り合い(とりあい)と呼びますが、この取り合い部分が雨漏りの原因となる場合が多いので、雨仕舞い(あまじまい)をします。

壁際に雨押え板金という部材を取り付けます。これも屋根や壁の形に合わせて、板金加工をする必要があります。

雨仕舞いとは、雨水が溜まってしまわないように雨水の通り道を作ってあげる仕組みです。

この雨仕舞いが必要な箇所は、下屋根や招き屋根のお家などです。

この雨仕舞いが必要な箇所は、下屋根や招き屋根のお家などです。

施工完了

その他にも雨漏りが発生しそうなスキマなどがあれば、シーリングを使って、スキマを埋めたりして完成となります。

その他にも雨漏りが発生しそうなスキマなどがあれば、シーリングを使って、スキマを埋めたりして完成となります。

葺き替え

葺き替えとは、既存の屋根材を取り外し、新しい屋根材に変える工事方法のことです。

葺き替えの工事費用は既存の屋根材が何か、新規の屋根材が何かによって材料費が変わります。

おおよその予算ですが、約30坪のお家で120万〜266万円程度になります。

工期: 約7日〜15日くらい

葺き替えの工事費用は既存の屋根材が何か、新規の屋根材が何かによって材料費が変わります。

おおよその予算ですが、約30坪のお家で120万〜266万円程度になります。

工期: 約7日〜15日くらい

高額になる屋根のリフォームですが、活用できるリフォーム補助金制度があります。

例えば、瓦屋根からスレートへの葺き替えなど”耐震対策として屋根を軽量化”する場合は、耐震リフォーム補助金制度が使える可能性が高いです。

そのほかにも”建物の断熱性が向上”する場合は、省エネリフォーム補助金が適用される可能性もありますので、リフォームの補助金制度を利用することも検討してみるといいかもしれません。

例えば、瓦屋根からスレートへの葺き替えなど”耐震対策として屋根を軽量化”する場合は、耐震リフォーム補助金制度が使える可能性が高いです。

そのほかにも”建物の断熱性が向上”する場合は、省エネリフォーム補助金が適用される可能性もありますので、リフォームの補助金制度を利用することも検討してみるといいかもしれません。

【手順①】既存の屋根材を撤去する

今ある屋根材を撤去します。瓦で土葺きをしている場合は、土も一緒に撤去します。

スレートやガルバリウムなどには棟板金があるので、そちらも撤去します。

桟木やルーフィング、劣化具合にもよりますが野地板まで全て剥がしていきます。

今ある屋根材を撤去します。瓦で土葺きをしている場合は、土も一緒に撤去します。

スレートやガルバリウムなどには棟板金があるので、そちらも撤去します。

桟木やルーフィング、劣化具合にもよりますが野地板まで全て剥がしていきます。

【手順②】下地張り

野地板(コンパネ)を敷いていきます。

全体的に敷いて、ビスで固定します。

野地板(コンパネ)を敷いていきます。

全体的に敷いて、ビスで固定します。

【手順③】防水シート張り

屋根の低いところから順に防水シートを貼り付けていきます。防水シートは、ルーフィングシートと呼ばれることもあります。

万が一、屋根材から雨水が入ってしまっても防水シートがあることで、それより下に雨水を侵入させず、排水してくれます。

そのため、防水シートは雨漏りを防ぐ最後の砦とも言われています。

屋根の低いところから順に防水シートを貼り付けていきます。防水シートは、ルーフィングシートと呼ばれることもあります。

万が一、屋根材から雨水が入ってしまっても防水シートがあることで、それより下に雨水を侵入させず、排水してくれます。

そのため、防水シートは雨漏りを防ぐ最後の砦とも言われています。

【手順④】本体施工

屋根材を敷き詰めていきます。

屋根材の種類や葺き方によって施工方法は変わりますが、隙間があるとそこから雨水が侵入して雨漏りの原因になるため、隙間なく丁寧に敷き詰めていきます。

屋根材を敷き詰めていきます。

屋根材の種類や葺き方によって施工方法は変わりますが、隙間があるとそこから雨水が侵入して雨漏りの原因になるため、隙間なく丁寧に敷き詰めていきます。

【手順⑤】棟板金の施工または棟瓦の積み直し

貫板を取り付けたら、棟板金を設置します。

ただ板金を重ねて並べるだけだと棟板金が浮いてしまうので、少し加工をして、重ね合わせていきます。

完成したら、さらに棟板金の継ぎ目部分にシーリングをして、雨水が入らないようにします。

貫板を取り付けたら、棟板金を設置します。

ただ板金を重ねて並べるだけだと棟板金が浮いてしまうので、少し加工をして、重ね合わせていきます。

完成したら、さらに棟板金の継ぎ目部分にシーリングをして、雨水が入らないようにします。

瓦の場合は、棟瓦の積み直しを行います。

のし瓦に漆喰を塗って固定し、何重にも重ね合わせて、最後に銅線でしっかりと固定して完成となります。

スレートやガルバリウム鋼板の場合は、貫板を釘またはビスで取り付けて、棟板金を取り付けをします。

この貫板は、木材を使うことが多いですが、現在では樹脂でできたものもあります。

木材と比べて材料費が高いですが、木材とは違って腐食することがないので、予算に余裕がある方は樹脂製をおすすめします。

のし瓦に漆喰を塗って固定し、何重にも重ね合わせて、最後に銅線でしっかりと固定して完成となります。

スレートやガルバリウム鋼板の場合は、貫板を釘またはビスで取り付けて、棟板金を取り付けをします。

この貫板は、木材を使うことが多いですが、現在では樹脂でできたものもあります。

木材と比べて材料費が高いですが、木材とは違って腐食することがないので、予算に余裕がある方は樹脂製をおすすめします。

【手順⑥】雨押え板金の取り付け

ガルバリウム鋼板の場合は、雨仕舞いを行います。

壁際に雨押え板金という部材を取り付けます。

これも屋根や壁の形に合わせて、板金加工をする必要があります。

ガルバリウム鋼板の場合は、雨仕舞いを行います。

壁際に雨押え板金という部材を取り付けます。

これも屋根や壁の形に合わせて、板金加工をする必要があります。

施工完了

雨漏りが発生しそうなスキマなどがあれば、シーリングを使って、スキマを埋めたりして完成となります。

雨漏りが発生しそうなスキマなどがあれば、シーリングを使って、スキマを埋めたりして完成となります。

工事の見積書はどう見たらいい?

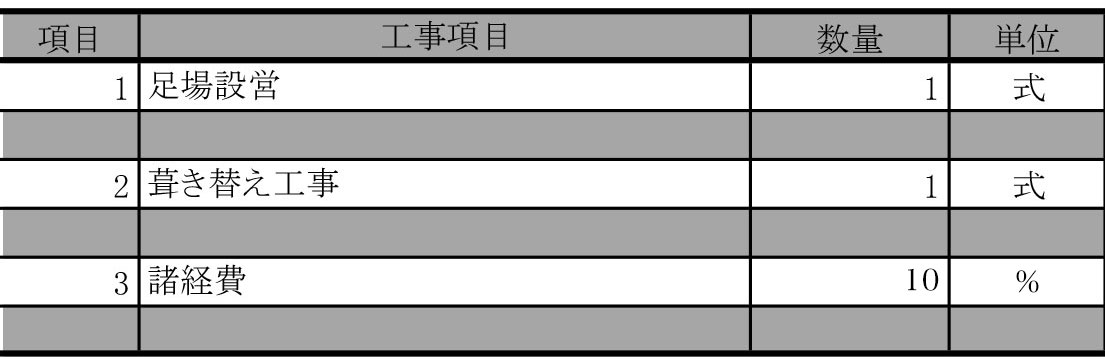

左図のように「一式」などと、まとめられているケースは多く見られますが「実際、何にどのくらい、いくらかかっているか」が不明確になっています。

優良業者の見積書の例

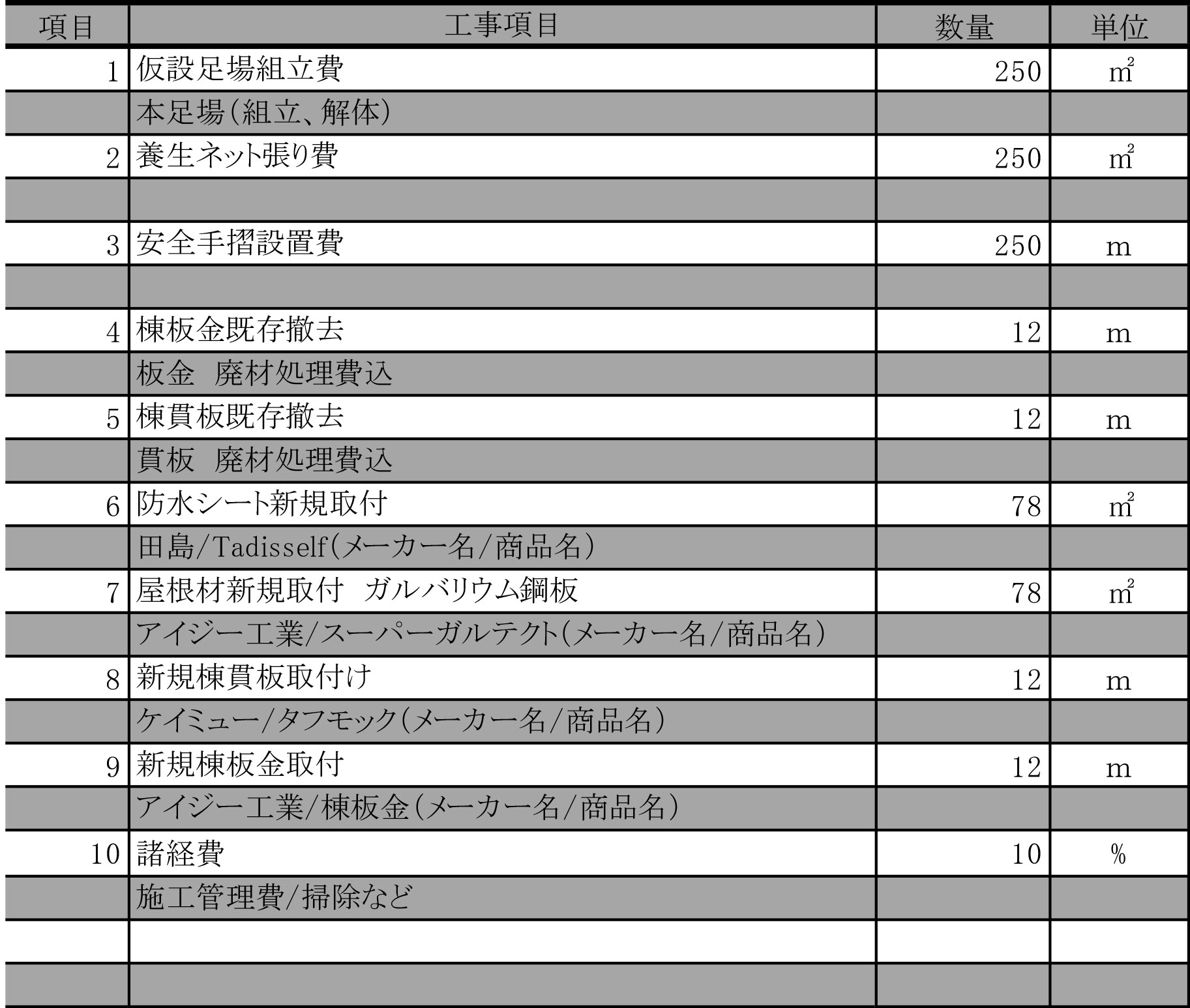

左図のように「何にどのくらいかかっているのか」が分かるような見積書を出してくれる業者なら、安心できる可能性が高いでしょう。

例えば、足場・養生の範囲や単価、屋根材の種類などが具体的かつ明確に記載されています。

見積書の内容で少しでも疑問点があれば、遠慮なく質問してみることをおすすめします。

例えば、足場・養生の範囲や単価、屋根材の種類などが具体的かつ明確に記載されています。

見積書の内容で少しでも疑問点があれば、遠慮なく質問してみることをおすすめします。

ここで注意してほしいことが、相場より安すぎても危険ということです。

格安・割引と聞くと、つい惹かれてしまいがちですが、後から追加で費用を請求されるなどして、最終的に相場より高い金額になってしまうパターンも残念ながら見られます。

また、あまりに安い価格の場合、手抜き工事をされてしまう可能性もあります。

相場より大幅に安いということは、何らかの工程や勝手に材料のグレードを下げている可能性が高いため、注意しましょう。

格安・割引と聞くと、つい惹かれてしまいがちですが、後から追加で費用を請求されるなどして、最終的に相場より高い金額になってしまうパターンも残念ながら見られます。

また、あまりに安い価格の場合、手抜き工事をされてしまう可能性もあります。

相場より大幅に安いということは、何らかの工程や勝手に材料のグレードを下げている可能性が高いため、注意しましょう。

工事見積りの用語を理解しましょう

見積書を見ていると、分からない用語が多いですよね。

その場ですぐ聞けたら良いけれど、ちょっと聞きにくいなんてこともあるのではないでしょうか。

そんな方向けに簡単ではありますが、用語をまとめました。

その場ですぐ聞けたら良いけれど、ちょっと聞きにくいなんてこともあるのではないでしょうか。

そんな方向けに簡単ではありますが、用語をまとめました。

- 〇〇一式

- 工事が小規模かつ金額がほぼ一定の場合に材料や工賃を合わせて一式しています

- 別途工事

- 見積の範囲外の工事のことを別途工事としています

- 追加工事

- 見積した時点で正確な金額が出せない場合に追加工事としています

- 諸経費

- 業者が工事をする中で必要になる経費を諸経費としています

- 廃材処分費

- 工事で出た廃材などは産業廃棄物として処理する必要があります

その費用が廃材処分費となります

- 人工

- 職人が1日に働く作業量を人工(にんく)としています

支払いは、どうしたらいいの?

リフォーム工事の支払いは、現金で行われることが多いですが、最近ではクレジットカードに対応している業者も増えています。

リフォーム工事がうまくいっても、支払い時にトラブルが起きてしまうこともあります。

そうならないように今回は、現金での支払い方法について確認しましょう。

※クレジットカードについては、対応している業者かを確認しましょう。

リフォーム工事がうまくいっても、支払い時にトラブルが起きてしまうこともあります。

そうならないように今回は、現金での支払い方法について確認しましょう。

※クレジットカードについては、対応している業者かを確認しましょう。

現金での支払い

一戸建て住宅での現金払いの支払いのタイミングは以下の3つです。

一括後払い

工事が終わった後に支払いを行う方法です。

2回払い

主流となっている支払い方法で、施工前と施工後に半分ずつ支払う方法です。

一括先払い

施工前に全額を支払う方法です。

この中で多いのは、2回払いになります。

理由としては、どちらにもメリットがあるからです。

お金だけを受け取り、そのまま工事をせず連絡が取れなくなる悪徳業者がいるのも事実ですが、

しっかり施工したのに支払わないお客様がいらっしゃるのも残念ながら事実です。

一括先払いや一括後払いは、その危険性が高まるため、あまりおすすめしません。

その間をとった2回払いがお互いにとって良い方法ではないかと思います。

理由としては、どちらにもメリットがあるからです。

お金だけを受け取り、そのまま工事をせず連絡が取れなくなる悪徳業者がいるのも事実ですが、

しっかり施工したのに支払わないお客様がいらっしゃるのも残念ながら事実です。

一括先払いや一括後払いは、その危険性が高まるため、あまりおすすめしません。

その間をとった2回払いがお互いにとって良い方法ではないかと思います。

まとめ

|

屋根修理の費用相場はいくらですか?

|

|

一般的な30坪の戸建て住宅の場合、屋根修理の費用相場は50~270万円ほどです

ただし、屋根面積や塗料や屋根材の種類、施工方法によって、実際にかかる費用は変わってきます |

|

屋根面積はどのように求めたら良いですか?

|

|

屋根面積を求めるためには、床面積から調べる方法・図面から調べる方法・Google マップから調べる方法の3つがあります

その中で一番簡単なのはGoogle マップから調べる方法です |

|

屋根材にはどんなものがあるの?

|

|

屋根材は「 瓦・スレート・金属・アスファルトシングル 」と大きく4つに分けられ、耐久性とコスパを考えたときに1番人気が高いのはガルバリウム鋼板です

|

|

工事の見積書はどう見たらいい?

|

|

「一式」などと、まとめられている場合は注意が必要です

明細が分かるような形の見積書であれば信頼しても良いでしょう 分からないことがあれば、その場で聞くことも大事です |