この記事の目次

棟とは

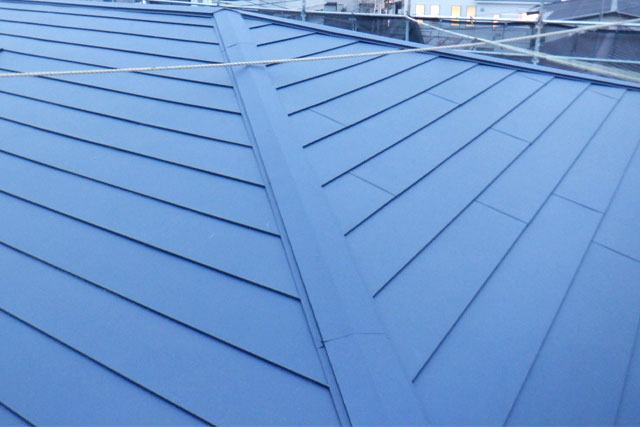

屋根といえば三角の形状が思い浮かぶと思いますが、その三角の頂点部分は構造上、どうしても隙間が空いてしまいます。

その状態のままにしていると雨が内部に入ってしまうため、金属の棟板金などで入らないよう覆うことで雨水をの侵入を防いでいます。

このように屋根と屋根の継ぎ目で板金などで覆われている部分を棟といいます。

棟の中でも屋根の頂点の棟を大棟・大棟から屋根の端まで斜めになっている棟を隅棟といいます。

棟の素材には、棟板金と呼ばれる金属素材のものと、棟瓦と言われる冠瓦とのし瓦で造る瓦素材のものがあります。

それぞれの屋根材によって、使われる素材は異なりますが、瓦以外であれば、棟板金が採用されることが多いです。

その状態のままにしていると雨が内部に入ってしまうため、金属の棟板金などで入らないよう覆うことで雨水をの侵入を防いでいます。

このように屋根と屋根の継ぎ目で板金などで覆われている部分を棟といいます。

棟の中でも屋根の頂点の棟を大棟・大棟から屋根の端まで斜めになっている棟を隅棟といいます。

棟の素材には、棟板金と呼ばれる金属素材のものと、棟瓦と言われる冠瓦とのし瓦で造る瓦素材のものがあります。

それぞれの屋根材によって、使われる素材は異なりますが、瓦以外であれば、棟板金が採用されることが多いです。

棟は風の影響を受けやすい

棟は、屋根の頂点にあることから風の影響を受けやすい部分になっているため、外れてしまったり、飛ばされてしまったりということがあります。

その原因として、留めている釘が浮いてしまったり、棟の中にある貫板の腐食が挙げられます。

釘が浮いてしまう理由は、熱膨張と釘の腐食で発生します。

熱膨張とは、温度の上昇により体積が膨張することで、日中の太陽の熱で温度が上昇した棟板金が夜になり温度が低下することにより元に戻ります。

この膨張と収縮が繰り返し行われていることで、固定している釘が抜けてきてしまうのです。

その他にも棟板金は鉄釘で固定されていることが多く、鉄は雨に濡れると腐食、つまり錆びて固定する力が弱まってしまうため、釘が浮きやすくなります。

これは、釘頭にコーキングをして腐食させないようにしたり、釘ではなく、ビスで留めたりすることで解決されているようです。

その原因として、留めている釘が浮いてしまったり、棟の中にある貫板の腐食が挙げられます。

釘が浮いてしまう理由は、熱膨張と釘の腐食で発生します。

熱膨張とは、温度の上昇により体積が膨張することで、日中の太陽の熱で温度が上昇した棟板金が夜になり温度が低下することにより元に戻ります。

この膨張と収縮が繰り返し行われていることで、固定している釘が抜けてきてしまうのです。

その他にも棟板金は鉄釘で固定されていることが多く、鉄は雨に濡れると腐食、つまり錆びて固定する力が弱まってしまうため、釘が浮きやすくなります。

これは、釘頭にコーキングをして腐食させないようにしたり、釘ではなく、ビスで留めたりすることで解決されているようです。

貫板が腐食してしまう理由

棟板金の構造上、貫板という木材を屋根材に固定して、その貫板に板金を被せ、板金と貫板を釘などで固定して造られています。

そのため、貫板が腐食してしまうと板金を固定するものがなくなってしまうので、外れてしまったり、飛ばされてしまったりします。

貫板が腐食する理由として、屋根裏は外気と室内の温度差による結露が発生しやすいため、湿気が溜まってしまいます。

その屋根裏に溜まった湿気で貫板が腐食してしまうことがあります。

これを防ぐために換気棟と呼ばれるものがあり、これは棟本体に換気するための穴が空いているものになります。

穴が開いていると、雨水が入ってしまわない?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、雨が内部に入らないような構造になっているので問題ありません。

また、貫板は木材が使われることが多かったのですが、今では樹脂製のものがあり、これならば腐食することがないので樹脂製にする人も増えているようなので、おすすめです。

そのため、貫板が腐食してしまうと板金を固定するものがなくなってしまうので、外れてしまったり、飛ばされてしまったりします。

貫板が腐食する理由として、屋根裏は外気と室内の温度差による結露が発生しやすいため、湿気が溜まってしまいます。

その屋根裏に溜まった湿気で貫板が腐食してしまうことがあります。

これを防ぐために換気棟と呼ばれるものがあり、これは棟本体に換気するための穴が空いているものになります。

穴が開いていると、雨水が入ってしまわない?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、雨が内部に入らないような構造になっているので問題ありません。

また、貫板は木材が使われることが多かったのですが、今では樹脂製のものがあり、これならば腐食することがないので樹脂製にする人も増えているようなので、おすすめです。

お問い合わせ

屋根修理コムでは、「お見積りをもらったけれど適正価格かどうか調べたい」「屋根修理にどのくらい費用かかるのか相談したい」など中立な立場から査定・ご提案させていただきます。