この記事の目次

木造住宅とは

木造住宅とは、住宅の躯体に”木材”を使用している住宅のことです。

日本では、現在でも戸建て住宅の9割以上が木造住宅となっています。

その理由としては、高温多湿な日本において、木材は水分を吸収してくれる性質(吸湿性)と通気性を持っていました。

その2つの性質が日本の気候に適していたため、構造体(躯体)に木材を使用する木構造(もくこうぞう)で建てられた木造住宅が日本で主流となりました。

木造住宅のメリットは、施工費用の安さと湿気を吸ったり出したりできること、熱伝導率がコンクリートや鉄に比べて低く、断熱性に優れていることです。

また、意外かもしれませんが、木は一定以上の厚みになると燃えにくい性質を持っています。

表面は焦げて黒くなりますが、燃えた部分が炭となり、炭化層を作ります。

これにより、木の内部に熱が伝わりにくくなるのと同時に燃えるために必要な酸素が内部まで行き届かないため、燃えるスピードが遅くなります。

そのため、万が一、火災で焼けても構造体部分は残っていることが多いのです。

日本では、現在でも戸建て住宅の9割以上が木造住宅となっています。

その理由としては、高温多湿な日本において、木材は水分を吸収してくれる性質(吸湿性)と通気性を持っていました。

その2つの性質が日本の気候に適していたため、構造体(躯体)に木材を使用する木構造(もくこうぞう)で建てられた木造住宅が日本で主流となりました。

木造住宅のメリットは、施工費用の安さと湿気を吸ったり出したりできること、熱伝導率がコンクリートや鉄に比べて低く、断熱性に優れていることです。

また、意外かもしれませんが、木は一定以上の厚みになると燃えにくい性質を持っています。

表面は焦げて黒くなりますが、燃えた部分が炭となり、炭化層を作ります。

これにより、木の内部に熱が伝わりにくくなるのと同時に燃えるために必要な酸素が内部まで行き届かないため、燃えるスピードが遅くなります。

そのため、万が一、火災で焼けても構造体部分は残っていることが多いのです。

木造軸組工法と木造枠組壁工法

木構造には、様々な種類があり、住宅では主に木造軸組工法(もくぞうじくぐみこうほう)と木造枠組壁工法(もくぞうわくぐみかべこうほう)で作られています。

それぞれの特徴について紹介します。

それぞれの特徴について紹介します。

木造軸組工法は、住宅の骨格となる柱と梁、軸組を組んで構成されています。

その骨格に壁や床を取り付けていくという工法です。

日本で昔から発達してきた伝統工法を簡略化した工法で在来工法(ざいらいこうほう)とも呼ばれています。

その骨格に壁や床を取り付けていくという工法です。

日本で昔から発達してきた伝統工法を簡略化した工法で在来工法(ざいらいこうほう)とも呼ばれています。

【特徴】

軸組(木の棒)で支えているので、部屋の広さや形を好きなように調節することが可能で、大きな窓なども設置が可能です。

また、古くから日本で施工されている工法のため施工できる業者が多いです。

また、古くから日本で施工されている工法のため施工できる業者が多いです。

屋根の構造は”小屋組”と呼ばれ、和小屋と洋小屋の2つに分けられています。

小屋組の基本構造としては、柱に桁(けた)や梁(はり)を架けます。

小屋束(こやづか)を立てて、その上に母屋(もや)と棟木(むなぎ)で傾斜を作ります。

その後に垂木(たるき)を取り付けて、屋根材を設置します。

木造軸組工法でよく使われるのは形状・大きさの柔軟性が高い和小屋の方になります。

洋小屋は、強度に優れる構造のため、屋根に大きな空間を作りたい場合に採用されます。

小屋組の基本構造としては、柱に桁(けた)や梁(はり)を架けます。

小屋束(こやづか)を立てて、その上に母屋(もや)と棟木(むなぎ)で傾斜を作ります。

その後に垂木(たるき)を取り付けて、屋根材を設置します。

木造軸組工法でよく使われるのは形状・大きさの柔軟性が高い和小屋の方になります。

洋小屋は、強度に優れる構造のため、屋根に大きな空間を作りたい場合に採用されます。

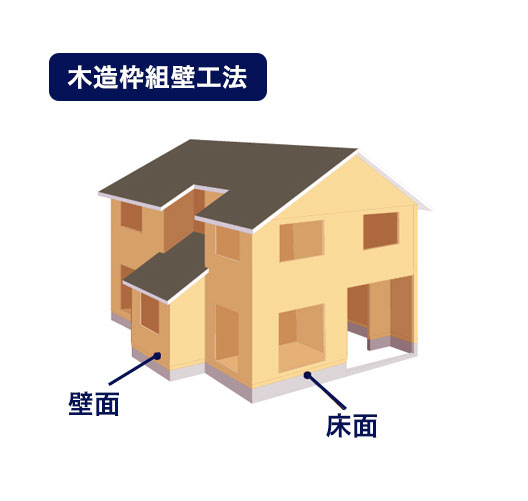

木造枠組壁工法は、ツーバイフォー工法とも呼ばれています。

19世紀に北米で生まれ、その後アメリカ全土に普及し、明治初期に北海道に伝わりました。

2インチ×4インチの規格材を多く使用されることから日本では、ツーバイフォー工法と呼ばれるようになり、現在ではアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、韓国、中国でも採用されています。

基本構造としては、枠組を作り、そこへ構造用合板などの面材を打ち付けて、六面体を形成するように壁・床・屋根を一体化させます。

また、一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会によると、ツーバイフォー住宅の新設着工率は右肩上がりで増え続けています。

19世紀に北米で生まれ、その後アメリカ全土に普及し、明治初期に北海道に伝わりました。

2インチ×4インチの規格材を多く使用されることから日本では、ツーバイフォー工法と呼ばれるようになり、現在ではアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、韓国、中国でも採用されています。

基本構造としては、枠組を作り、そこへ構造用合板などの面材を打ち付けて、六面体を形成するように壁・床・屋根を一体化させます。

また、一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会によると、ツーバイフォー住宅の新設着工率は右肩上がりで増え続けています。

【特徴】

六面体構造にすることにより、地震が起きた時に揺れをバランスよく分散させて、住宅の変形や破損を防ぐことができます。

そのほかにも耐火性・耐久性・省エネ性などの様々な性能に優れています。

また、木材や設計、施工が住宅金融支援機構が監修する枠組壁工法住宅工事仕様書で厳しくマニュアル化されています。そのため、品質の差が出にくい工法になります。

そのほかにも耐火性・耐久性・省エネ性などの様々な性能に優れています。

また、木材や設計、施工が住宅金融支援機構が監修する枠組壁工法住宅工事仕様書で厳しくマニュアル化されています。そのため、品質の差が出にくい工法になります。

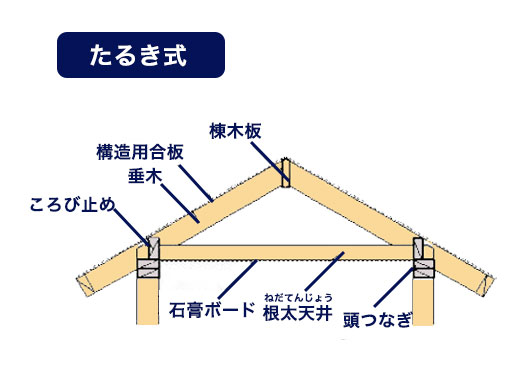

屋根の構造はトラス構造と呼ばれる3角形を作ることが基本となり、たるき方式と屋根ばり方式があります。

根太天井(ねだてんじょう)と屋根を支える垂木で、3角形をつくります。

たるき方式は、垂木の長さ(屋根の長さ)が短い時に採用され、屋根ばり式は屋根の長さが長い場合に採用されます。

根太天井(ねだてんじょう)と屋根を支える垂木で、3角形をつくります。

たるき方式は、垂木の長さ(屋根の長さ)が短い時に採用され、屋根ばり式は屋根の長さが長い場合に採用されます。

屋根を構成している部材

屋根の構造を見ていくと、まず骨組みの木材があります。

これは、垂木と呼ばれるもので人間で言えば骨に該当する部分です。

この部分がなければ、屋根自体造ることは不可能です。

垂木は、建築様式によって太さが異なります。一般的に日本で用いられているものは、縦幅横幅がそれぞれ違っており、断面図は長方形をしています。

太さは、中心となる垂木は太くなっているものの、それ以外の柱はそこまで太くありません。厚みが10センチ未満の垂木も少なくありません。

一方でツーバイフォーは、2インチと4インチの木材が使われています。

どこの部分も同じ太さとなっており、耐震性が高い点に特徴があります。

これは、垂木と呼ばれるもので人間で言えば骨に該当する部分です。

この部分がなければ、屋根自体造ることは不可能です。

垂木は、建築様式によって太さが異なります。一般的に日本で用いられているものは、縦幅横幅がそれぞれ違っており、断面図は長方形をしています。

太さは、中心となる垂木は太くなっているものの、それ以外の柱はそこまで太くありません。厚みが10センチ未満の垂木も少なくありません。

一方でツーバイフォーは、2インチと4インチの木材が使われています。

どこの部分も同じ太さとなっており、耐震性が高い点に特徴があります。

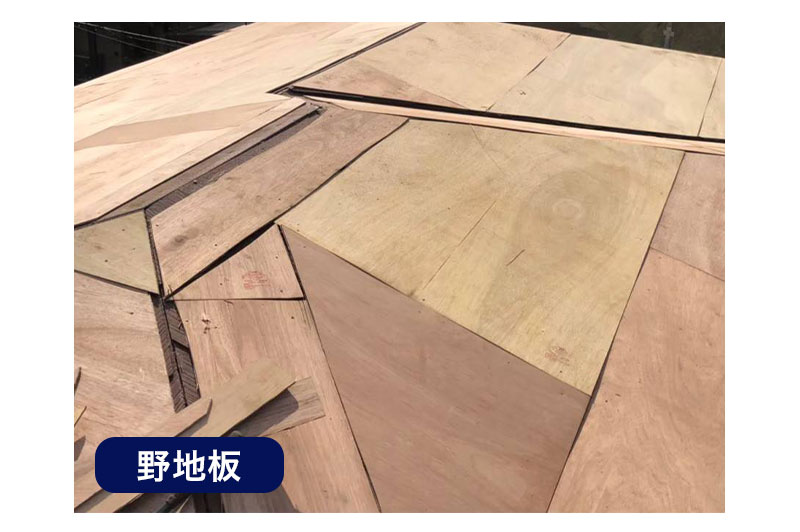

垂木だけでは雨や雪が降ってきた場合、対応することができないため板を敷いていきます。

この板のことを野地板といいます。この野地板を敷き詰めることで基本的に雨や雪を防ぐ事は可能です。

ただし、何年間もその状態で放置しておけば板が腐ってしまい、必ず雨漏りが発生してしまいます。野地板だけでは、すぐに腐り、水が垂れてしまうでしょう。

この板のことを野地板といいます。この野地板を敷き詰めることで基本的に雨や雪を防ぐ事は可能です。

ただし、何年間もその状態で放置しておけば板が腐ってしまい、必ず雨漏りが発生してしまいます。野地板だけでは、すぐに腐り、水が垂れてしまうでしょう。

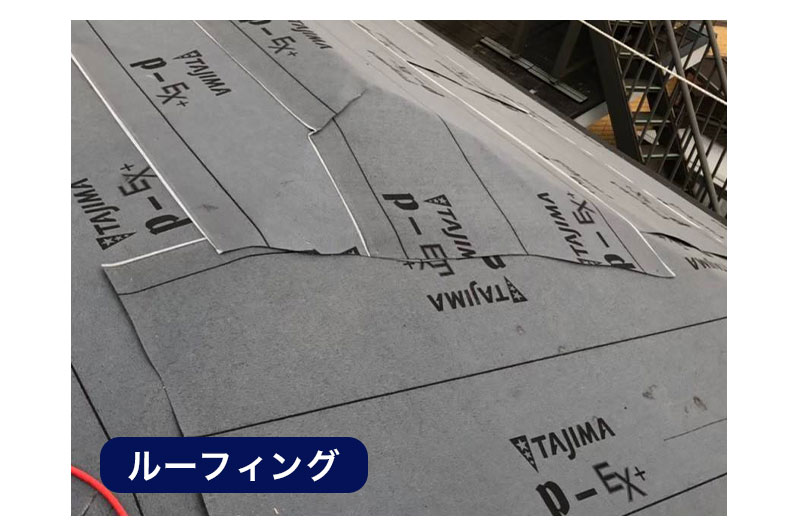

これを防ぐために、防水用のシートを敷きます。これをルーフィングとも呼びます。

防水用のシートは、厚みのあるアスファルトルーフィングやゴム製のルーフィングがあり、10年以上交換しなくても、まず雨漏りが発生する事はありません。

ただ、半永久的に使い続けることは出来ず、耐用年数は約20年ほどなので、経年劣化による雨漏りが発生する可能性もあります。

雨漏りが発生する条件は、どの地域に住んでいるかや使っている防水シートの品質によって異なるところです。

防水用のシートは、厚みのあるアスファルトルーフィングやゴム製のルーフィングがあり、10年以上交換しなくても、まず雨漏りが発生する事はありません。

ただ、半永久的に使い続けることは出来ず、耐用年数は約20年ほどなので、経年劣化による雨漏りが発生する可能性もあります。

雨漏りが発生する条件は、どの地域に住んでいるかや使っている防水シートの品質によって異なるところです。

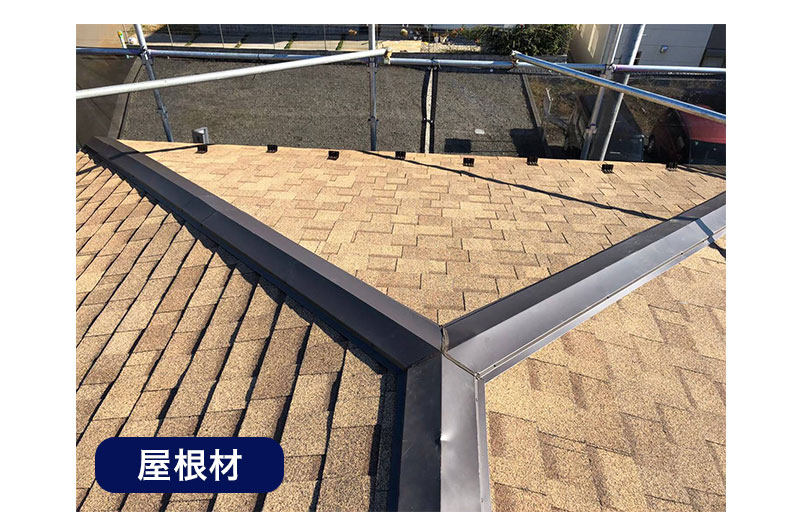

防水シートを敷いた後は、屋根の仕上げ材を上に敷いて完成です。屋根の仕上げ材には、瓦・スレート・ガルバリウム銅板などがあります。

瓦屋根は、重さがある反面、耐久性が非常に高いため、屋根材が壊れることが少ないです。30年以上は使い続けることができます。

スレート屋根は、軽い屋根材のため住宅にかかる負担が少ないため、耐震性に優れており、費用も安く抑えられます。耐用年数は約20年〜25年くらいになります。

ガルバリウム銅板は、費用が少し高いですが、その分、耐震性や耐久性、デザイン性などに優れています。耐用年数は約20年〜30年くらいになります。

瓦屋根は、重さがある反面、耐久性が非常に高いため、屋根材が壊れることが少ないです。30年以上は使い続けることができます。

スレート屋根は、軽い屋根材のため住宅にかかる負担が少ないため、耐震性に優れており、費用も安く抑えられます。耐用年数は約20年〜25年くらいになります。

ガルバリウム銅板は、費用が少し高いですが、その分、耐震性や耐久性、デザイン性などに優れています。耐用年数は約20年〜30年くらいになります。

まとめ

今回は木造住宅の特徴と屋根の構造について説明しました。

木が一定以上の厚みになると燃えにくい性質があるというのが、意外だったという方も多かったのではないでしょうか。

構造については、複雑なので、分かりやすくするため少し説明を省略した部分などはありますが、少しでも住宅の構造について分かっていただけてると嬉しいです。

木が一定以上の厚みになると燃えにくい性質があるというのが、意外だったという方も多かったのではないでしょうか。

構造については、複雑なので、分かりやすくするため少し説明を省略した部分などはありますが、少しでも住宅の構造について分かっていただけてると嬉しいです。

お問い合わせ

屋根修理コムでは、「お見積りをもらったけれど適正価格かどうか調べたい」「屋根修理にどのくらい費用かかるのか相談したい」など中立な立場から査定・ご提案させていただきます。